ホームページのリニューアル|目的・タイミング・流れ・費用・チェックリスト

ホームページのリニューアルのポイント

ホームページの制作から数年が経過し、コンテンツやデザインが古くなり、ホームページのリニューアルを検討されている企業様もいらっしゃるかと思います。

つい先延ばしにしてしまいがちな更新作業ですが、ホームページをリニューアルすることで得られるメリットなどを踏まえ、タイミングを見定めることが重要です。

ここでは、ホームページをリニューアルする目的やタイミング、手順、注意点などのポイントを解説いたします。

目次

-

ホームページをリニューアルする目的

- コンテンツを再構成しSEO効果を高める

- デザインや構成を刷新し商品・サービスのブランド力を高める

- ギミックや最新の機能を追加しUXを向上させる

-

ホームページをリニューアルするタイミング

- 前回のホームページ制作から5年以上が経過している

- ホームページの表示速度が遅くなった

- ホームページのアクセス数が低下傾向にある

- スマートフォンに対応していない。または、おろそかにしている

-

ホームページのリニューアルの流れ

- 現状を分析してリニューアルする目的と目標を明確化する

- 競合サイトの分析を行う

- 提案依頼書(RFP)を作成する

- ホームページ制作会社に問い合わせをし、決定する

- ホームページのリニューアルを制作会社とともにすすめていく

- 運用・保守でホームページを育てる

-

ホームページのリニューアルにおける注意点

- Webサーバーのスペック調査

- 既存ホームページ制作会社との連携の確認

- ホームページ制作会社の技術力の確認

- 予備費を確保しておく

- 公開後の保守やSEO費用を想定しておく

- sitemap.xmlの確認

ホームページをリニューアルする目的

ホームページをリニューアルする目的にはどのようなものがあるのでしょうか。

実際にWebサイトのリニューアルを行う場合には、集客やブランディング力の向上などWebサイトのリニューアルの目的を明確化しておくことでが重要です。

目的が曖昧であると、Webサイトの制作の優先度も曖昧となり、公開までのスケジュールに大きな影響を与えてしまうからです。

コンテンツを再構成し

SEO効果を高める

- Webサイト内のコンテンツが現状のビジネスにそぐわなくなってしまったり、より詳細な内容が含まれていない場合には、コンテンツの見直しを中心としたホームページのリニューアルを検討することをお勧めします。

- 商品やサービスについてより深く掘り下げ、前回のホームページのリニューアルから積まれてきた多くの実績、お客様の評価などを展開することにより、ページ数が単に増えるだけでなく、Webサイトの価値も上昇し、様々なキーワードでWebサイトへの集客を期待することができます。

- また、現在のホームページの特性を生かしつつ、現在のコンテンツの表示順序を入れ替えたり、見せるコンテンツの優先度を変えることでも、来訪者の滞在率が高まることにもつながり、来訪者との接点を増やすことが可能となります。

デザインや構成を刷新し

商品・サービスのブランド力を高める

- 様々な競合他社のホームページを閲覧してきた訪問者には、ホームページのデザインや構成の古さは、一瞬にして伝わり、結果、商品やサービスに対するイメージも同時に低くみられる可能性があります。

- ホームページのデザインや構成は、商品やサービスの詳細な説明がどれだけあったとしても、読みにくかったり、画質が悪かったりすることは、即、訪問者へのマイナスイメージとなります。

- 空白をうまく利用した新たなデザインを採用するだけでも、訪問者が受け取る印象は向上し、結果ブランド力の向上へとつながっていきます。

ギミックや最新の機能を追加し

UXを向上させる

- UXとは「ユーザーエクスペリエンス」の略で、訪問者の体験であり、これを向上させることが、Webサイトの印象アップにつながります。

- 弊社は、デザイン力の高さだけでなく、技術力の高さにも自信があり、スクラッチによるWebシステムの構築も可能なため、常に最新の情報を即時に反映できるWebサイトの制作や商品やサービスの複雑な検索システムの構築も可能です。

- また、動くWebサイトやちょっとしたギミックを利かしたパーツの制作、Webチャットツールの設定、また、FEOと呼ばれる使い勝手のよいフォームの改善施策などへの対応も可能となっております。

ホームページをリニューアルするタイミング

ホームページのリニューアルにおいて、タイミングを無視することはできません。

ホームページのリニューアルで最大限の効果を得るためにも、適切なタイミングを見極める必要があります。

リニューアルのタイミングとしては、次のような状態である場合には、ホームページのリニューアルの検討時期であると考えられます。

前回のホームページ制作から

5年以上が経過している

-

現在のホームページの多くは、phpやWordpressなどなんらかのシステムやプログラムを利用して制作されています。

phpは1年ごとにマイナーバージョンアップがされ、数年に一回メジャーアップデートが行われています。 - それに伴い、phpをベースとするWordpressもバージョンアップしていますが、Wordpressに必須の数々のプラグインでは、Wordpressのバージョンアップに対応せず、セキュリティ面で脆弱なまま放置されているようなものも多数存在します。

-

古いホームページは、こういった脆弱な状態を放置していることとなり、結果、Webサイトの改ざんや場合によっては社内システムへの攻撃を受ける場合もありえます。

前回のホームページの制作から、5年以上経過している場合には、ホームページのリニューアルの検討時期といえます。

ホームページの表示速度が

遅くなった

- Webサーバーを契約してから数年たっている場合には、表示スピードが他社に比べ遅くなることがあります。また、システムを利用している場合には、そのシステムの稼働が遅くなる場合があります。

- これは、Webサーバーのスペックが古くなったことが原因であり、Webサーバーを変えるだけでも、効果が表れる場合もあります。ただし、古いプログラムやシステムを利用していると、新サーバーがそれに対応できない場合があります。

- 訪問者は、他の新しいサーバーや技術を利用しているホームページに、随時慣れていくめ、表示スピードが遅い場合には、ストレスを感じるだけでなく、御社のイメージに対し、マイナスイメージを持つ可能性があります。

Webサイトのアクセス数が

低下傾向にある

- Googleのクローラーは、日々サイトを回遊していますが、その回数や頻度は、Webサイトの規模や更新頻度に大きく影響します。

-

実際、Google Search Consoleでクロール頻度は確認できますが、ホームページをリニューアル、つまりコンテンツを大きく変更した場合には、大量にクロールされていることが確認できます。

また、数ページの追加であっても、翌日にはインデックスされている場合が多く、活発なホームページほどGoogleに評価されやすいことが想像できます。 -

より多くの訪問者を得るためには、多くのキーワードでより上位を目指したいところですが、特に特定のキーワードを狙うには、そのキーワードを中心としたコンテンツの見直しが必要となります。

また、コンテンツを増やすことにより、広いキーワードで、確実に訪問者を増やす効果を期待することができます。

スマートフォンに対応していない

または、おろそかにしている

- 弊社の実感としては、スマートフォンに対応していないWebサイトはなくなりつつあると思いますが、ただ、スマートフォンへの対応をおろそかにしているWebサイトはまだまだ多くあります。

- BtoBのホームページでは、訪問者の多くがPCからの訪問であることがその理由の一つだと思いますが、それはビジネスアワー内でのアクセスが多いからであり、それ以外の時間帯でアクセスする場合の多くは、スマートフォンであると考えれます。

-

スマートフォンからのアクセスは少なくても、その中には、御社を検討している訪問者の確率は高い可能性があります。

そのような訪問者を想定して強化するためのホームページのリニューアルも検討する必要があります。

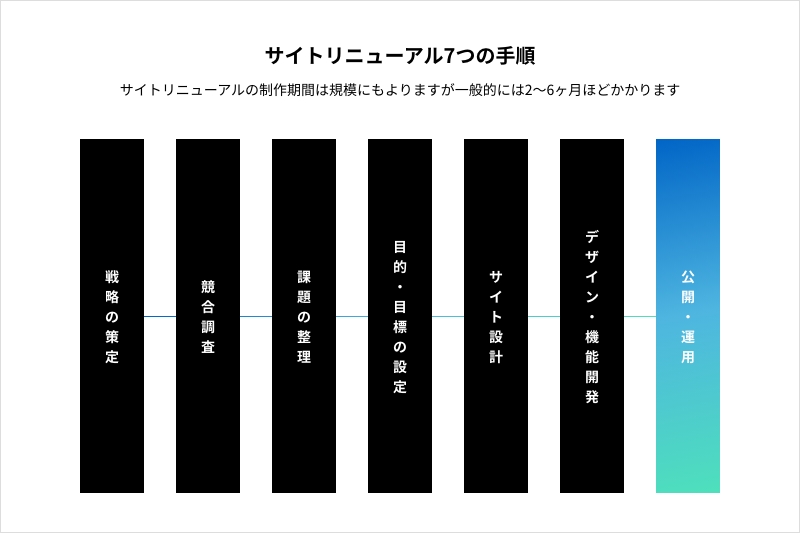

ホームページのリニューアルの流れ

実際にホームページのリニューアルを行うことになった場合、どのような手順で進めれば良いのでしょうか。

ホームページのリニューアルで最大限の成果を得るためにも、今後の流れを確認し、事前に準備できることの確認になればと思います。

現状を分析してリニューアルする目的と目標を明確化する

- 現在のWebサイトの課題を洗い出し、ホームページをリニューアルする目的と目標を明確化します。目的や目標の明確化がなければ、ホームページ制作会社との意思疎通がうまくいかず、結果、費用が増大したり、公開が延期したり、ひいてはプロジェクト自体がとん挫してしまうことがあります。

-

現状分析については、Googleアナリティクス(GA)やGoogle Search Console(GSC)を使っている場合には、それらからデータを確認することができます。

GAではサイトへのアクセスに対する詳細なデータを確認でき、GSCでは、比較的SEOに役立つ情報を確認することができます。 - GAでは、どのようなコンテンツが見られ、見てほしいコンテンツが見られているかなどコンテンツごとの対策を確認し、GSCでは、どのようなキーワードを中心にコンテンツを構成していくかの基準を見つけ、ホームページのリニューアルの基本方針を策定していきます。

競合サイトの分析を行う

- 競合の比較的ホームページの新しい企業を4~5社ピックアップします。どの会社も乗り越えたいと思える企業が理想です。

- そして、これらの企業がどのようなコンテンツを採用し、どれくらいのボリューム感、そして頻度でコンテンツを展開しているか?また、それらコンテンツをトップページではどのように並べているか?また、どんなキーワードを多用しているか?などを分析します。

- これら分析内容を自社と照らし合わせ、コンテンツやトップページの課題を抽出します。また、GSCで、上記で確認したキーワードを確認し、自社ではとれているか?や検索ボリュームはどれくらいか?などを比較検討し、軸にするキーワードを絞っていきます。

- それ以外にも、他社サイトには、アクセス数を増大するためのヒントが多数含まれているはずですので、様々な角度で検証されることをおすすめします。

提案依頼書(RFP)を作成する

- ここまでの材料をもとに、ホームページ制作会社を選定するためのRFPと呼ばれる提案依頼書を作成していきます。できるだけ具体的に、ホームページのリニューアルの目的や期待する効果などをRFPという形でまとめていきます。

- 一つ難しいのは、具体的な数値目標の設定です。何年までにアクセス数を何千にするというような目標設定は、だれもコミットできないばかりか、ホームページ制作会社としては引いてしまう部分でもあります。

- あくまでも、どういうホームページにして、どういうことを訪問者に伝えていきたいか?という視点が重要だと思います。

- 御社の期待する訪問者を増やすためにWebサイトでどう表現するか?その表現を実現できるWebサイトに期待したい内容をRFPに落とし込んでいきます。

ホームページ制作会社に問い合わせをし、決定する

- ここは、弊社も選ばれる側ですので、多くを語ることはできませんが、声をかけるホームページ制作会社の数が多すぎるとコンペを辞退するホームページ制作会社も増えると予想されますので、3~5社程度が一般的ではないかと思います。

- 弊社がアピールできることは、実績の多さとデザイン力がありながら技術力も高いというところになります。「私たちが選ばれる理由」を参考にしていただき、弊社を末席に加えていただければと思います。

ホームページのリニューアルを制作会社とともにすすめていく

- 弊社の場合ということになりますが、Webサイトの公開までスケジュール通りに進むかどうかは、円滑なやり取りですすめていけるか?というところになります。

- 多くのやり取りは、弊社が制作し、御社が確認するというキャッチボールの繰り返しです。これが滞れば、公開までのスケジュールはどんどん後ろ倒しになっていきます。

- 特にトップページは、全体のトンマナを決定する重要なパーツですので、ここがどのタイミングで決まるかによって公開日が決まるといっても過言ではありません。

- デザインのHTML化は、デザインが完成すればスムースに進みます。また、システム部分は、弊社の経験で吸収できる部分は、比較的早期に作り上げることが可能です。

運用・保守で

ホームページを育てる

- ホームページの構築が終わったら、ホームページの運用体制を整える必要があります。ホームページ制作会社はある程度の内部施策は行いますが、本格的なSEOコンサルティングは、通常SEO業者が行います。

- 公開後は、Google Search Consoleの「ページ」メニューに数日後に公開されるデータをもとに、サイト内の不具合やリンク切れなどを調査し、リダイレクト設定や不具合調整を行っていきます。

- また、Google Analyticsで各種コンテンツに期待通りのアクセスがあるか、または、どのコンテンツが注目されているかなどを確認し、今後の施策の参考にするのも重要です。

ホームページのリニューアルにおける注意点

ホームページのリニューアルが完了するまでには、それなりの時間と費用がかかりますが、さらに費用が膨らんだり、公開が遅れたりするには、いくつかの注意点があります。

以下、よくある注意点を記載していきます。

Webサーバーのスペック調査

- ホームページのリニューアルの際には、新しいWebサーバーに乗り換える場合が多く、既存ホームページを公開しつつ、新Webサーバーに新しいホームページを構築し、最後DNSの切り替えにより、ホームページを公開するという方法がとられます。

- この新サーバーを用意する際に、例えば、以前は、メールサーバーと一緒に借りていた場合や、旧Webサーバーで多用していた機能が新Webサーバーに無かったりするなど、新Webサーバーのスペックをしっかり確認しなかったことによるトラブルが起こることがあります。

- 新Webサーバーを借りる際には、ホームページ制作会社に現状のWebサーバーの情報をしっかり公開し、新Webサーバーについて助言をもらうことで、トラブルを回避することができます。

既存ホームページ制作会社との連携の確認

- 何らかの理由で、既存のホームページ制作会社から別のホームページ制作会社に変更することになった場合に、既存の会社が協力的である場合には問題はありませんが、何らかの理由で協力をしてもらえないことがあります。

- ホームページの場合には、公開されているサイトから手動でデータを抜くことは可能ではありますが、規模が大きくなった場合には、この作業にも限界があります。

- また、システムが入っている場合には、そのデータを取得することができないと、既存コンテンツを維持することはできません。

- ホームページのリニューアルの際には、あらかじめ既存のホームページ制作会社との連携も事前に確認しておくことが必要かもしれません。

ホームページ制作会社の技術力の確認

- ホームページのリニューアルを依頼してから、最初の設計の段階に入ると、どうせ新しくするならと、要望が膨らむことはよくあることです。例えば、お知らせは自社で更新できるようにしたいだとか、スクロールにあわせてテキストを動かしたいとか、自社の利用しているサービスのAPIを活用したいだとか、夢は膨らみます。

- この場合、依頼した制作会社の技術力で対応できなかった場合はあきらめざるを得ません。以前、そのプロジェクト自体を一度終了し、弊社に改めて依頼し直してきたというケースもありました。

- また、技術的でなくても、制作フローがクローズドで、やり直しがきかない段階まで進めてしまうようなホームページ制作会社もあるようです。

- ホームページ制作会社の費用面の確認ばかりに目がいってしまいがちですが、そういった技術的なバックボーンや、制作工程などは、事前に確認しておくことをおすすめいたします。

予備費を確保しておく

- 前述の通り、ホームページのリニューアルでは、この機会に!と追加する機能もありますが、社内の他部署や上司などからのリクエスト、社長によるちゃぶ台返しなど、工数が、当初の想定を超えてしまうことはよくあることです。

- ホームページ制作会社も、このような状況を事前に想定することは難しく、心苦しいですが、どうしても費用追加という形で請求させていただくことになります。

- ホームページのリニューアルの担当者もこのような事態を事前に把握することは難しいと思いますので、初期のお見積り金額の3割程度の予備費を事前に確保しておくのがベターだと考えます。

公開後の保守やSEO費用を

想定しておく

- ホームページのリニューアル後の保守について事前に協議しておくことをお勧めいたします。

- 通常、ホームページのリニューアル後は、半年~1年くらいは、現行の修正であったり、新たなページやコンテンツの追加の希望があります。保守契約をあらかじめ検討しておくことで、ホームページ制作会社は、先を見越した環境づくりを行うことができます。

- また、ホームページは公開が完成ではありません。そのあとの自発的な更新だけでなく、SEO業者との連携などホームページを育てる施策はつきません。

- ホームページのリニューアルの担当者は、公開後の運用を見据えた計画をあらかじめ想定しておくことが重要です。

sitemap.xmlの確認

- Googleは、robot.txtに記載されたsitemap.xmlのURLをたどって、Googleに登録するページを取得していきます。

- このsitemap.xmlは、通常URLでたたけば表示されますが、設定を忘れてしまうと、なかなかGoogleで表示されず、期待通りの効果を得ることができません。

- 初期の段階で、どのようにsitemap.xmlを作成していくのか?動的に反映されていくのか?ホームページ制作会社にしっかり確認しておくことをお勧めいたします。